Gli esseri umani si raccontano storie da sempre. Pensiamo alle più antiche che ci vengono in mente: prima ancora delle fiabe, prima dell'Odissea, prima dei graffiti egizi e dell'epopea di Gilgamesh, ci sono state le pitture rupestri. Battute di caccia e fughe leggendarie incise sulle pareti, a beneficio di chiunque passasse di lì – persino noi, migliaia di anni dopo, possiamo ancora immergerci in quei racconti.

Immagine generata con l'IA

Immagine generata con l'IA

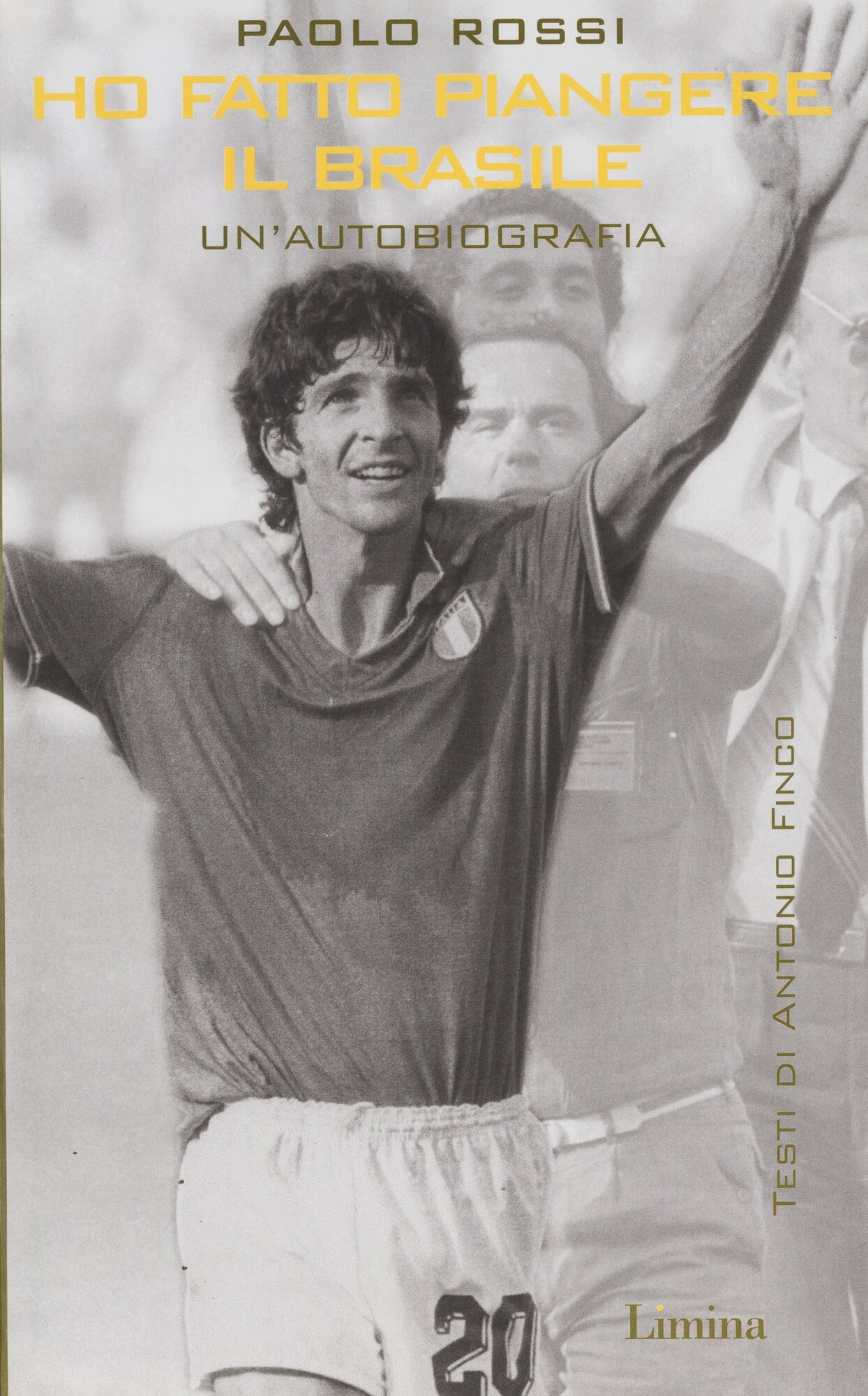

Oggi quelle pitture sono diventate graffiti, murales e street art. Un tempo clandestina, spesso voce di protesta, questa forma d'arte ha trasformato le periferie in musei a cielo aperto. Con il tempo, la street art ha guadagnato il rispetto del mondo dell'arte e reso omaggio a personaggi e storie in grado di mettere d'accordo tutti. Come Maradona a Napoli, come Paolorossi a Vicenza.

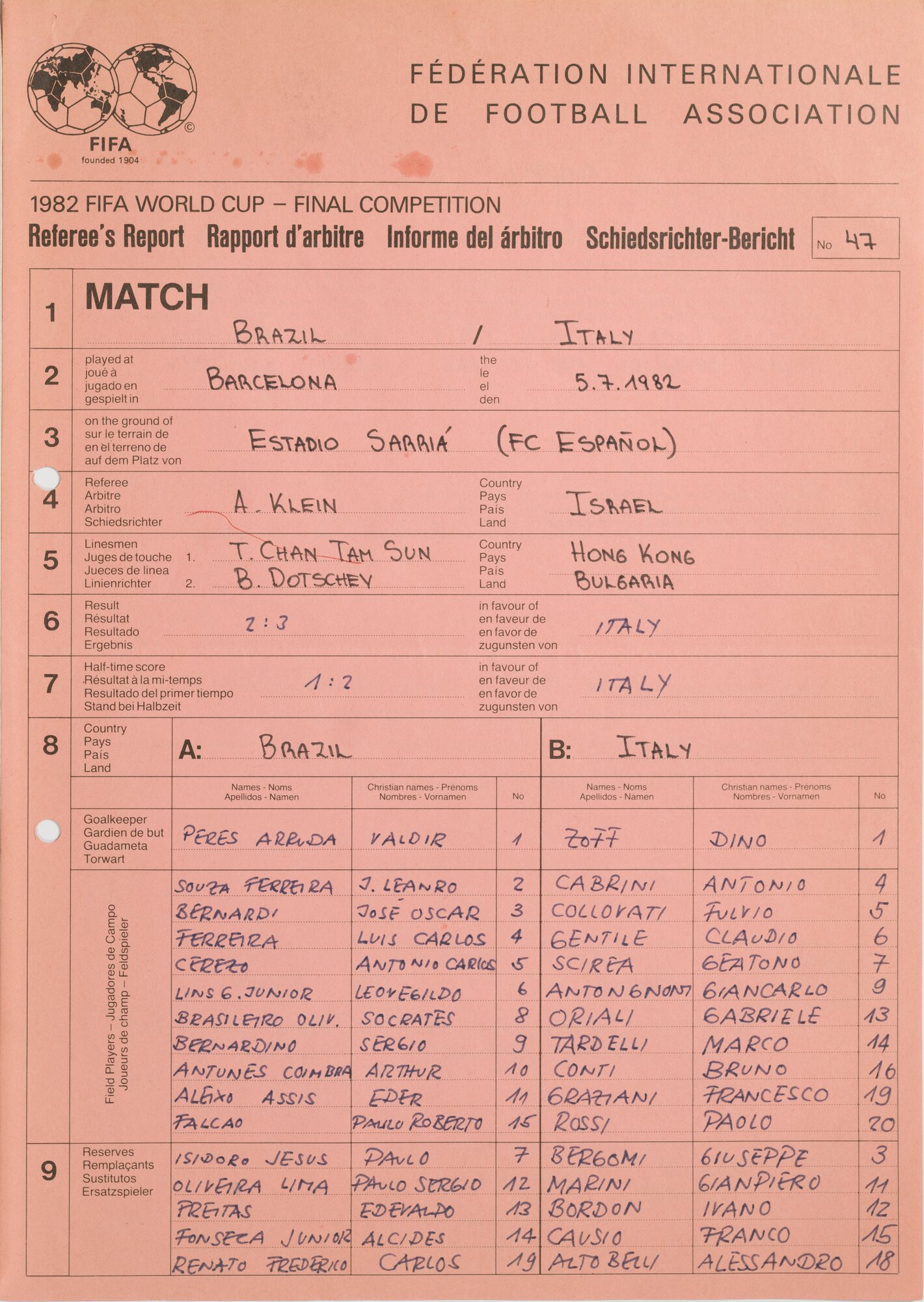

Paolorossi, l'uomo che ha fatto piangere il Brasile con tre gol nella mitica partita del Mundial dell'82, l’uomo che prima di diventare un eroe internazionale è stato un'icona per la città di Vicenza, dove ha lasciato un segno indelebile con il Lanerossi. E proprio qui la città ha deciso di celebrarlo con un murale monumentale sulla torre Everest, 60 metri di altezza, l’edificio più alto a disposizione. L'autore, forse per un’ironia che a Pablito certo non mancava, è brasiliano: lo street artist Eduardo Kobra.

"Per noi brasiliani è entrato nella storia come il carnefice della nazionale nella Coppa del Mondo del 1982" ha scritto Kobra sui suoi social. "Io ero un bambino e me lo ricordo benissimo! Ma è innegabile che Paolorossi sia stato un atleta straordinario e un uomo impegnato in cause che ammiro, come la raccolta di fondi per i bambini con malattie cardiache. Realizzare questo murale a Vicenza, la terra della sua prima consacrazione, è stata una sfida incredibile."

E così, nel cuore di Vicenza, svetta ora l'immagine più amata da Paolorossi, quella con cui voleva essere ricordato. Ma i tributi a Pablito non si fermano qui: lungo le strade della città, le sue piccole sagome spuntano ovunque, testimoni di un amore mai sopito. Per parafrasare una celebre canzone brasiliana, Paolorossi è il colore di questa città, e suo è il canto di questa città.

«Nel frattempo Melquìades finì di fissare sulle sue lastre tutto

quello che era fissabile a Macondo, e abbandonò l’attrezzatura dei

dagherrotipi ai deliri di José Arcadio Buendía, che aveva deciso

di servirsene per ottenere la prova scientifica dell’esistenza di

Dio. Mediante un complicato processo di esposizioni sovrapposte

scattate in diversi punti della casa, era sicuro di fare prima o

poi il dagherrotipo a Dio, se esisteva, o di mettere fine una

volta per tutte all’ipotesi della sua esistenza.»

Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine

Josè Arcadio Buendía, in una delle più belle pagine di Gabo, aveva deciso di dimostrare scientificamente l’esistenza di Dio. Il metodo che scelse fu la dagherrotipia. Se Dio esisteva, prima o poi sarebbe riuscito a catturarne l’immagine; in caso contrario, senza cioè riuscire a imprimerne nemmeno un’ombra sul suo supporto, avrebbe voluto dire che Dio non esisteva.

Il dagherrotipo è un antenato della fotografia, e all’epoca di Louis Daguerre era più che un’arte era il punto d’incontro tra lo sguardo dell’artista e la conoscenza del chimico.

E in effetti, il debutto della dagherrotipia non avvenne in una galleria, ma in un evento congiunto tra l'Accademia delle Belle Arti e quella delle Scienze.

Per imprimere un dagherrotipo Josè Arcadio Buendía avrebbe avuto bisogno di lunghi tempi di esposizione: più di dieci minuti per catturare un’immagine. Dieci minuti sono un’eternità, soprattutto se pensiamo alla rapidità di un gesto, come un’esultanza, che avrebbe richiesto molto meno tempo per essere fissata in una fotografia. Ma come spiegare un gesto così fugace? Come catturarlo senza fermarlo? Non era una questione di assenza, ma di pazienza, di tempo, di allenamento.

Con il passare degli anni la fotografia si perfezionò, e arrivò il giorno in cui Eadweard Muybridge riuscì a congelare il galoppo del cavallo usando 24 macchine fotografiche, mostrando qualcosa di mai visto prima: la posizione reale delle zampe di un cavallo durante il galoppo.

Per qualcuno fu un duro colpo, molti pittori scoprirono di aver sbagliato quasi sempre la raffigurazione del cavallo, si narra addirittura che ci fu chi distrusse le proprie tele e cambiò mestiere. In poche parole: Myubridge fece piangere i pittori.

Passarono cent’anni, e la tecnica fotografica fu affinata al punto

che si poté ritrarre il gesto atletico con precisione, ma la

fotografia rimase ciò che era sempre stata: una riproduzione del

visibile. Punto.

Un giorno però accadde che su una fotografia si impresse anche qualcosa di invisibile.

Assieme al volto sorridente, il grido di esultanza, le braccia al cielo e i pugni stretti, tessuto insieme all’azzurro della maglia della nazionale, impalpabile come il pubblico eppure presente, si impressero gli anni dell’oratorio, gli scarpini rotti e quelli consumati , la strada fatta e quella ancora da fare, i corridoi d’ospedale e il desiderio di giocare (ovunque, ma giocare), due anni di squalifica e il ritorno in campo, la paura di non farcela, la determinazione a riuscire, la fiducia di Bearzot, l’amicizia, la gioia di essere contemporaneamente lì e ovunque, la consapevolezza che da quel momento in poi ci sarebbe stato un posto comodo nei cuori delle persone; persino, alla fine, di quelle persone che aveva fatto piangere, perché come Muybridge con i pittori, Paolorossi fece piangere il Brasile.

Ecco, se quella foto l’avesse scattata Josè Arcadio Buendía, forse…